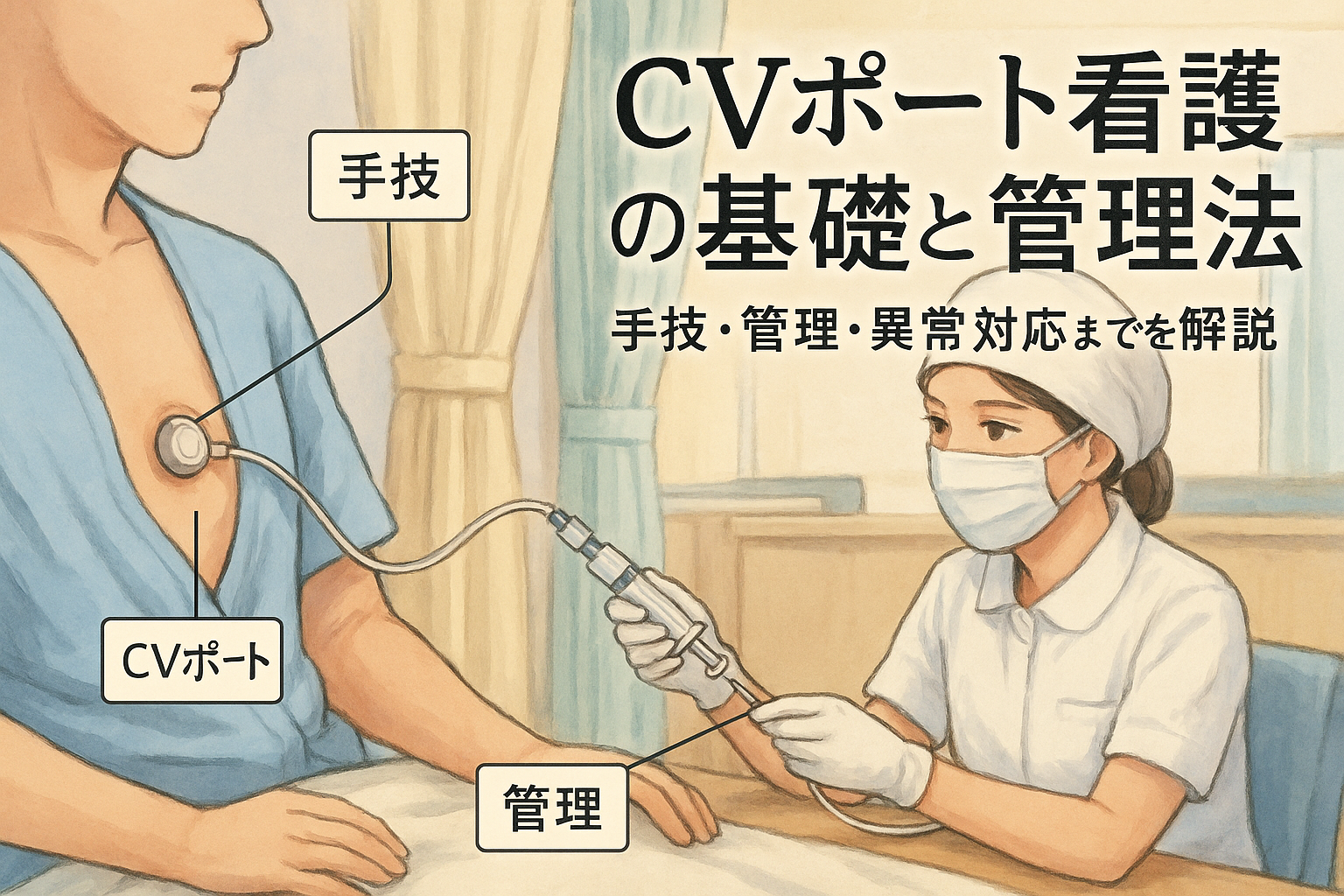

抗がん剤治療や長期的な輸液管理が必要な患者数は全国で増加し、年間【5万人以上】がCVポート留置の対象となっていることをご存じでしょうか。CVポートは「静脈カテーテル」の中でも特に感染リスクを抑え、外来・在宅療養を支える必須デバイスとなっています。しかし、「皮膚炎や感染、閉塞などのトラブルをどう予防管理すればいいのかわからない」、「ヒューバー針穿刺やフラッシュの手順に自信が持てない」と悩む看護師は決して少なくありません。

臨床の現場ではわずかな手順ミスや観察漏れが、患者の重篤な合併症や治療中断に直結します。正しい管理知識と的確な看護計画が、患者のQOL向上と医療安全の鍵となります。最新のガイドラインや製品開発も日々進化し、現場の技術アップデートが欠かせません。

本記事では、中心静脈アクセスの専門家監修のもと、基礎知識から実践的な管理方法、トラブル対応、在宅指導までを具体的事例や最新データを交えて解説。「自分のケアに自信を持ちたい」「患者とご家族を安心させたい」と願うあなたにこそ、ぜひ最後まで読んでほしい内容です。

CVポート看護に必要な基礎知識とその役割解説

CVポートとは|中心静脈カテーテルとの違いと特徴

CVポートは、皮下に埋め込まれる医療用デバイスで、主に長期にわたる薬剤の静脈投与や栄養管理に使用されます。中心静脈カテーテルと比較して、感染リスクが低く、外観が目立ちにくいという特徴があります。カテーテルは一般的に外部に露出していますが、CVポートは全て皮下に設置されるため、患者の日常生活の質向上・感染予防に寄与しています。CVと略されることも多く、主な使用目的には抗がん剤治療、長期点滴、輸液、栄養注入が挙げられます。

| デバイス | 主な違い | 留置部位 | 管理方法 |

|---|---|---|---|

| CVポート | 皮下埋め込み・長期使用 | 鎖骨下・上腕・前胸部など | フラッシュ・生食ロック |

| 中心静脈カテーテル | 外部露出・短~中期使用 | 内頸・鎖骨下・大腿静脈 | ドレッシング交換・観察 |

CVポートの構造と留置部位の基本説明

CVポートは、皮膚の下に設置するリザーバー(ポート本体)と、中心静脈まで挿入されたカテーテルから構成されています。代表的な留置部位は鎖骨下や上腕、前胸部であり、患者の解剖学的条件や治療内容によって選択されます。皮下に完全に埋め込まれているため、普段は見た目に目立ちにくく、日常生活への影響も最小限に抑えられます。穿刺には専用のニードルを用い、感染や血管閉塞の兆候には迅速な対応が求められます。正しい管理と観察が安全な運用のポイントです。

CVポートが必要とされる対象患者とその適応

CVポートは、長期間かつ頻回な静脈投与が必要な患者に適応されます。特に抗がん剤治療を受けるがん患者や、長期的な高カロリー輸液(IVH)が求められる慢性疾患患者に多く使用されています。また、末梢静脈確保が困難な場合や、外来・在宅での自己管理が重要なケースでも選択されます。

主な対象例

-

がん化学療法・抗がん剤投与を受ける方

-

長期で高カロリー輸液・栄養管理が求められる方

-

薬剤投与や採血が頻繁に必要な小児・慢性疾患の方

-

周囲感染リスクを最小限に抑えたい患者

患者のQOL(生活の質)向上や、医療者の管理負担の軽減にもつながるため、適応判定や術前説明は非常に重要です。

看護師に求められる役割と管理責任

看護師はCVポート管理において中心的な役割を担います。安全な穿刺や点滴実施、フラッシュ方法の習得だけでなく、装着部の皮膚状態や合併症の早期発見、管理記録の徹底が求められます。感染兆候や疼痛があれば速やかな対応が必要となり、特に穿刺時は無菌操作・正確な手技・適切な生食ロック(もしくはヘパリンロック)の実施が不可欠です。

看護師の主な管理ポイント

-

装着部の清潔保持、皮膚観察

-

穿刺やフラッシュの手順遵守

-

ポート閉塞・感染のリスク評価

-

患者・家族への在宅自己管理指導

-

状態変化やトラブル時の迅速な報告と対応

管理責任は大きいですが、適切な知識とチームでの連携により、患者の安全と安心、治療効果を最大化することが可能です。

CVポートの留置・抜去手技における看護の詳細

CVポート留置手術と看護の関わり

CVポートの留置手術では、患者の全身状態や基礎疾患を把握したうえで、安全な環境を整えることが重要です。術前には感染予防のための皮膚消毒や、CVポートとカテーテルの適正な接続確認を行います。看護師は術中の患者観察や、痛み・出血・アレルギー反応の有無を丁寧に評価し、緊急時の対応準備にも注意を払います。

術後は、穿刺部位やカテーテルの固定状態を確認し、合併症の有無を観察します。特に、感染・カテーテル閉塞などのリスクアセスメントは厳格に行います。患者の安心を第一に考え、手技や管理方法についてわかりやすく説明することも大切です。

ヒューバー針の選択と安全な穿刺技術

ヒューバー針はCVポートへの接続時に必須となる専用針で、閉塞や感染を予防しながら薬剤投与や血液採取を行うために選ばれます。ヒューバー針使用時は、針先がポート膜を傷付けないタイプを選ぶことが重要です。穿刺手技では、必ず無菌操作を徹底し、皮膚消毒および針の深さや角度を正確に保つ必要があります。

安全確実な穿刺のためのポイントを以下にまとめます。

-

使用前後の手指衛生を徹底する

-

滅菌手袋・マスクを着用し無菌的手技を守る

-

ヒューバー針の正しいサイズと長さを選定する

-

穿刺部位の観察と患者の苦痛評価を行う

ヒューバー針の選択を誤ると薬液漏出やカテーテル損傷のリスクが高まるため、使用製品の特性を把握したうえで慎重な対応が求められます。

抜去手技および関連看護ポイント

CVポートの抜去時には、手技を正確に行いながら感染や出血のリスク管理も欠かせません。抜去前に患者の同意と十分な説明を行い、不安や疑問を軽減します。具体的な抜去の手順は以下のとおりです。

- 必要物品を準備し、患者の体位を整える

- 無菌操作でドレッシング材を除去し、手術部位を消毒する

- カテーテルをゆっくり抜去し、抜去後の穿刺部位を圧迫止血

- 抜去後は観察のうえ創部をしっかり固定し、感染徴候や疼痛の有無を評価

抜去後の観察や創部ケアはもちろん、患者への説明や生活上の注意点指導も積極的に実施します。さらに穿刺・抜去時には、疼痛や不快感軽減のための声かけや体位調整も丁寧に行います。

術後の観察と疼痛管理

術後管理では、ポート挿入部位の発赤・腫脹・発熱など感染サインやカテーテル閉塞・血管損傷に注意した経過観察が欠かせません。疼痛管理も重要であり、患者からの疼痛訴えには速やかな対応が必要です。ポート挿入部位の状態は、下記のような項目について定期的にチェックします。

| 観察項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 発赤・腫脹 | 皮膚・皮下組織を中心に局所の炎症サインを評価 |

| 創部の清浄度 | ドレッシング交換時に清潔状態と出血・浸出液有無を確認 |

| 疼痛・圧痛 | 患者の主観的訴えと客観的な圧痛ポイントを評価 |

| カテーテル固定状態 | ズレ・抜去・緩みがないか細かくチェック |

| 感染徴候 | 発熱・寒気・局所熱感などシステム性徴候も注意 |

術後指導では、自己管理や自宅での観察点(入浴方法、運動、日常生活の注意事項など)についても丁寧に説明し、再受診基準も周知します。症状の変化や異常を早期に発見できるよう患者や家族にも観察ポイントを伝え、安心して日常生活を過ごせるようサポートします。

CVポート看護における管理実務と異常所見の早期発見

CVポート管理の具体的手順とチェックリスト

CVポートは、中心静脈ポートとして長期間の薬剤投与や栄養管理を行う際に活用されます。看護師は厳密な手順でポート管理を行うことが、安全性と合併症予防に直結します。下表のチェック項目を活用し、観察と記録を徹底しましょう。

| 項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 挿入部位の観察 | 発赤、腫脹、疼痛、分泌物の有無 |

| ポート周囲皮膚の状態 | 浸軟、びらん、発疹 |

| カテーテルライン | 抜去・屈曲や閉塞の兆候 |

| フラッシュ、ロック手技 | 生食またはヘパリン溶液の適量確認 |

| 使用前後の消毒 | 充分な手指消毒、アルコール綿使用 |

| 針の穿刺・固定 | 正確なアプローチと固定の確実さ |

| 血液逆流・流量確認 | 戻りの有無、流れのスムーズさ |

| 痛み・不快感の訴え | 挿入部位・全身の不調 |

ポートフラッシュは閉塞予防のため、原則として生理食塩水やヘパリンロック溶液を用いることが推奨されています。穿刺や抜針の際は厳密な清潔操作が必要です。

感染リスクと合併症の種類・予防策

CVポートの代表的な合併症は、感染、カテーテル閉塞、皮下出血、血栓形成などがあります。特に感染は早期対応が不可欠です。合併症予防のためには定期的な観察と適切な管理が求められます。

-

よくみられる合併症

- 局所感染、敗血症

- カテーテル閉塞、血管損傷

- 皮膚潰瘍、アレルギー反応

-

予防策のポイント

- 厳密な無菌操作での穿刺・薬剤注入

- フラッシュは正しい方法と頻度で実施(例:生理食塩水およびヘパリンロック)

- 観察項目を毎回チェックし、微細な変化も見逃さない

- 必要時、適切な処置と医師への迅速な報告

日常的な観察を徹底することで、異常の早期発見につながります。疼痛や発熱、挿入部異常を確認したら直ちに医師と連携してください。

CVポート閉塞やトラブル時の対応策

ポート閉塞や薬剤投与時の抵抗感、血液逆流の不良は、カテーテル内血栓や薬剤残留などが原因となります。迅速で正確な対応がカテーテルの長期維持につながります。

主な対応策一覧

-

血液逆流がない場合:カテーテル内の閉塞を疑い、生食やフラッシュにて慎重にパルシング(押し引き)を実施。

-

フラッシュできない場合:無理な注入は禁忌。原因を精査し、カテーテル閉塞が疑われる場合は速やかに主治医へ報告。

-

抜針時の注意:フラッシュせずに抜針は閉塞リスクが高いので避ける。既に閉塞疑いなら安易に抜針しない。

-

感染徴候が認められた場合:抜去も視野に入れ、血液培養や創部培養を実施。

これら異常発生時の初動対応はトラブル回避だけでなく患者安全確保のためにも最重要です。

在宅看護における管理指導と家族支援

在宅療養下では、患者や家族が自発的にCVポートのセルフケアを行えるよう、分かりやすい指導と支援が求められます。

-

セルフ管理支援のポイント

- ポート部位の日々の観察方法を具体的に説明

- 発熱や痛みなど異変時の連絡体制を明確に周知

- シャワーや入浴時、運動制限等の生活上の注意点をわかりやすく伝える

- 定期的なフラッシュやドレッシング交換の必要性と方法を指導

- トラブル発生時の対処法と主治医・訪問看護師への連絡方法を紙面で指導

-

家族や介護者への説明内容例

- CVポート・カテーテルの位置や管理目的

- 禁忌事項(例:不潔操作、強い力での押し込み等)

- フラッシュ・ロック操作での正しい姿勢や力加減

上記について、簡単なイラスト資料やチェックリストを用いることで理解度が高まります。適切な支援により、安全な自宅療養と患者のQOL向上が期待できます。

CVポート看護で行うフラッシュ・ヘパリンロックの管理法と手順

フラッシュとは何か|頻度・方法・必要性の基本解説

CVポートのフラッシュは、中心静脈カテーテル内の閉塞や感染を予防するために欠かせない手技です。フラッシュとは、カテーテル内腔を洗浄して血液成分や薬剤の付着を取り除く行為です。主に生理食塩水またはヘパリン生食液を使用して静脈ポートの管理を行います。フラッシュの頻度は、CVポートからの点滴や薬剤投与の有無で異なり、使用していない時も定期的な洗浄が推奨されます。

主なポイントは以下の通りです。

-

目的:閉塞、血栓、感染予防

-

推奨頻度:1週間に1回(施設基準による)

-

必要性:薬剤残留や血栓防止

-

方法:洗浄後は必ずヘパリンロックを実施する

フラッシュはポートの長期使用を可能にし、治療の継続性を確保する重要な看護技術です。

生理食塩水フラッシュとヘパリンロックの違いと実践手順

生理食塩水フラッシュとヘパリンロックは、目的や役割が異なります。

| 項目 | 生理食塩水フラッシュ | ヘパリンロック |

|---|---|---|

| 役割 | 汚れや薬剤・血液を洗い流す | 血栓予防としてカテーテル閉塞防止 |

| 手順 | 生食で内腔洗浄 | フラッシュ後ヘパリン生食注入 |

| 使用タイミング | 点滴・投与後、定期的 | 最後の閉塞防止時 |

実践手順のポイントは次の通りです。

- 手指消毒と感染対策を徹底

- 医療用ニードルでCVポート穿刺

- 生理食塩水10mL程度で内腔を洗浄

- 洗浄後、ヘパリン生食(通常100単位/mL、2~5mL)でロック

- ニードル抜針時もフラッシュを忘れない

この一連の管理は、血液閉塞や感染、カテーテル損傷を予防する上で欠かせません。

フラッシュ忘れや失敗時のリスクと対処法

フラッシュを忘れたり、適切に実施できない場合にはさまざまなリスクがあります。特に閉塞や感染リスクの増加、カテーテル内血栓形成の危険が高まります。カテーテル閉塞が起きると、薬剤投与や点滴が困難になるだけでなく、再手術や合併症の原因となる可能性も否定できません。

主なリスクと対処方法をリストでまとめます。

-

フラッシュ忘れ:

- 血栓や残存薬剤により閉塞の可能性増加

- 適切なタイミングで速やかに再実施し、医師に報告

-

フラッシュ失敗時:

- 無理な注入は避けて再評価

- 閉塞・抵抗感があれば透視や再穿刺も検討

定期的な観察項目(発赤、腫脹、痛み、発熱)も崩さず行うことで、合併症早期発見につながります。

薬剤投与および点滴の標準的手順

CVポートを用いた薬剤投与や点滴の際は、手順の厳守がカテーテルトラブル予防につながります。点滴・薬剤注入時は、ポート穿刺部位の清潔保持、適切なニードル選択、薬剤の注入速度や順番などを意識することが重要です。

薬剤投与・点滴の主な流れ

- 患者確認・手指衛生

- ニードルでCVポートへ穿刺

- フラッシュ(生理食塩水)実施

- 薬剤や輸液を指示通り投与

- 投与終了後、再度フラッシュとヘパリンロック

- ニードルを抜去し、穿刺部を適切に保護

観察ポイント(一例)

-

血管抵抗感

-

ポート穿刺部の皮下漏れ

-

患者の痛みや発赤

正しい手順と観察を継続することで、CVポートの安全な長期利用と合併症予防を実現できます。

CVポート看護を支える生活支援・日常ケアと注意ポイント

入浴・運動・日常生活における注意点と感染防止策

CVポートを使用している患者の日常生活では、感染防止とトラブル回避が最優先です。入浴時はポート部を完全に防水カバーで覆い水濡れを避けることが必要です。シャワー後はしっかり水分を拭き取ります。浴槽内での長時間の入浴やサウナは避けてください。運動については、激しい動きや患側への強い負荷を避けることが基本です。特にポートが腕や胸部に埋め込まれている場合は、枕で圧迫しないよう注意します。日常生活では、清潔な衣服の着用や、ポート部への不意の衝撃を防ぐ配慮が重要です。

下記の表は主な注意点をまとめたものです。

| 生活動作 | 注意点 |

|---|---|

| 入浴 | 防水カバー使用・浴槽長湯禁止 |

| 運動 | 激しい運動・圧迫動作を控える |

| 就寝・着替え | ポート部の圧迫や擦れに注意 |

| 清潔管理 | 周囲の皮膚・ドレッシングを清潔に保つ |

長期間使用時の管理方法と抜去判断

CVポートは長期留置が前提となるため、定期的な管理・観察が不可欠です。具体的にはフラッシュとロックの定期実施(例:生食やヘパリンでのフラッシュ)が閉塞予防のポイントです。穿刺部や皮膚の発赤・腫脹などの感染兆候や、ドレッシングの浮き・剥がれがないか毎回確認します。フラッシュが難しい場合は閉塞や血栓のリスクが高まるため、状態により医療従事者へ速やかに報告が必要です。抜去の判断は、治療方針の変更・不用となった場合や、感染・閉塞など重大トラブルの際に行われます。専門医の判断のもとで抜去し、抜去後も感染に注意した経過観察が求められます。

在宅療養者への看護指導と家族教育

在宅療養者やその家族には、セルフケアと緊急時の対処法の教育が必要です。患者や家族が知っておくべきポイントは以下の通りです。

- フラッシュ・ロックの頻度と手順

定期的な生食またはヘパリンでのフラッシュ方法や量、間隔を具体的に指導します。

- 異常時の対応

発熱・痛み・発赤・ドレッシングの異常を感じた場合には速やかに医療機関へ連絡できるよう案内します。

- 日常生活での注意点

入浴方法や衣類の選択、動作上の注意点を繰り返し説明し、セルフチェックリストの活用を推奨します。

表にわかりやすくまとめます。

| 指導内容 | ポイント例 |

|---|---|

| フラッシュ手順 | 生理食塩水・ヘパリンの使い方と頻度 |

| 異常時の対応 | 発熱や痛み時の連絡先、トラブル時の初期対応 |

| 日常生活の注意 | 防水カバー使用、患部の清潔、衣類選び |

このような徹底した指導により、CVポートを安全に維持し、患者の生活の質を支援することが可能になります。

CVポート看護と他の血管アクセスデバイスの比較・適応

CVポート vs CVC・PICC・IVH|特徴・メリット・デメリット比較

CVポート(中心静脈ポート)、CVC(中心静脈カテーテル)、PICC(末梢挿入型中心静脈カテーテル)、IVH(中心静脈栄養用カテーテル)は、いずれも長期の点滴や薬剤投与、栄養管理に用いられる医療デバイスです。適切な選択にはそれぞれの特徴や臨床状況の把握が不可欠です。

| デバイス | 適応例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| CVポート | 抗がん剤治療、長期輸液、栄養管理 | 日常生活制限が少なく、皮下埋め込みで感染リスク低 | 埋め込み手術・穿刺が必要 |

| CVC | 急性期治療、集中治療、輸血 | 緊急対応が容易、設置が簡便 | 感染や閉塞リスクが高い |

| PICC | 数週間から数か月の治療 | 挿入時苦痛少、自己管理可、合併症少 | 長期使用で静脈炎・閉塞のリスク |

| IVH | 長期静脈栄養 | 栄養専用設計、確実なカテーテル留置 | 挿入部位・管理に高度な注意が必要 |

CVポートの特徴は、皮下に完全埋没することで感染やトラブルの頻度が低く、見た目や入浴にもほぼ制限がない点です。しかし、穿刺時の合併症や手技的な難易度を考慮しなければなりません。他デバイスとの選択比較時、患者の治療期間や生活背景も十分考慮します。

それぞれの適応症と使い分け方

血管アクセスデバイスの選択では患者の治療計画・疾患特性・予想される投与期間が重要です。

使い分けの主なポイント

-

CVポート: 長期の抗がん剤投与や反復治療が予想される場合に選定される。日常生活動作の制限は最小限で済むため、活動性を維持したい症例に適します。

-

CVC: 急性疾患や一時的な処置、集中治療など短期間で高頻度での輸液・投薬が必要な場合に適しています。

-

PICC: 頻回の輸液・投薬が中期的に必要だが、侵襲性を抑えたい場合に用いられます。自宅療養や在宅医療でも管理しやすいのが特徴です。

-

IVH: 正確な長期静脈栄養管理が不可欠なケースで用いられ、栄養状態の維持に不可欠です。

〈選択の視点〉

- 治療期間や再穿刺の有無

- 感染や閉塞などのリスク管理

- 日常生活(入浴・運動)の制限度合い

- デバイスの維持管理・看護ケアのしやすさ

この選択基準をもとに、患者一人ひとりに最適な血管アクセスルートを提案することが重要です。

治療状況別最適ルートの選択基準

治療中の状況や身体状況に応じて、最適な血管アクセスデバイスを選択することが快適な療養生活と安全性維持には不可欠です。

具体的な選択基準

-

長期抗がん剤治療や反復的な薬剤投与が必要な場合

→ CVポートが最適。皮下埋め込みにより活動制限がなく、在宅や外来でも管理がしやすい。

-

急性期や集中治療、輸血が多い場合

→ CVCやIVHが推奨される。緊急性や輸液速度・量を重視する場面で有効です。

-

自宅療養、在宅での点滴・栄養管理

→ PICCやCVポートが選択されやすい。特に自己管理の指導のしやすさや感染リスクの低さが評価されます。

-

小児・高齢者や血管が細い患者

→ 挿入容易なPICCやCVポートが適しています。

血管アクセス選択時には以下のポイントも重視されます。

-

患者の全身状況・ADL評価

-

皮膚への負担や感染リスク

-

デバイスごとの穿刺やフラッシュの可否

-

看護実践現場での管理負担と教育体制

患者・家族への丁寧な説明と指導、日常生活でのケア、感染予防行動の指示も必須です。選定後の看護計画策定や観察項目、フラッシュやロック方法も十分に配慮し、安全で安心できる療養支援を心掛けてください。

CVポート看護に求められる医療者向け最新知見と教育体制

CVポート管理に必要な院内ガイドライン策定

CVポートの看護管理では、院内で統一されたガイドラインの整備が欠かせません。標準的な管理手順を確立することで、感染リスクや閉塞などのトラブルを未然に防ぐことができます。実際に多職種で協議し、より安全な運用が可能となるガイドラインを作成することが重要です。

院内で制定すべき主要ガイドライン例を以下にまとめます。

| 対象項目 | 内容例 |

|---|---|

| 穿刺・フラッシュ手技 | 生食/ヘパリンの適正使用量、針の種類、手順の標準化 |

| 抗がん剤投与時管理 | 点滴ライン接続方法、注入速度、異常時対応 |

| 感染対策 | 挿入部の清潔保持、ドレッシング交換頻度 |

| 合併症対応 | 閉塞・痛み発生時手順、医師への報告フロー |

定期的なガイドライン見直しと職員への周知徹底が、医療安全と看護の質向上に必須です。

医療従事者向け教育プログラムと能力評価

CVポートの看護では、専門性の高い知識と技術が求められます。看護師や医療スタッフの教育体制を整えることで、患者へのリスクを最小化し、信頼性の高いケアを実現します。教育プログラムでは、実技指導や定期的な知識のアップデートが欠かせません。

導入すべき教育内容の例として、

-

穿刺・フラッシュ手技の実技演習

-

感染兆候や合併症観察のポイント解説

-

ポート自己管理指導時のコミュニケーションスキル

-

新しいガイドラインや最新知見の定期的な情報共有

研修後は能力評価を実施し、合格者のみが独自にCVポートの管理を担える体制が望まれます。

最新研究・ガイドライン・公的データの活用

安全かつ質の高いCVポート看護を実践するためには、最新の研究成果や公的なガイドライン、信頼できるデータを活用した情報収集が欠かせません。定期的な文献レビューや学会発表、研修会への参加は、知識のアップデートにつながります。

活用すべき主な情報源は、

| 情報源 | 活用のポイント |

|---|---|

| 日本看護協会・医師会の指針 | 標準化された管理・感染予防策 |

| 医学雑誌・論文 | 合併症発生率や最新看護技術の把握 |

| 厚生労働省など公的資料 | 法制度・安全基準の順守・運用 |

日常の看護実践に活かすため、得た知見は院内会議や勉強会を通じて迅速に共有しましょう。

CVポート看護の現場でよくある質問と専門的トラブルシューティング

可搬式CVポートの使用時トラブル事例と解決策

CVポートの取り扱いでは、特に穿刺時や薬剤投与後のトラブルが発生しやすいです。代表的な事例と解決策を以下のように整理しました。

| トラブル事例 | 主な原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| フラッシュできない | 閉塞・カテーテル内凝血 | 生食でゆっくり引圧、その後陽圧フラッシュ、閉塞が継続する場合は医師に報告 |

| 穿刺後に血液が逆流しない | 針の位置不良・カテーテル変形 | 針の再穿刺を検討、適切な刺入角度・深さを見直す |

| 薬液漏れ | 接続不良・皮下ポート破損 | 接続部確認、異常時は速やかに使用中止 |

| 挿入部発赤・痛み | 感染症、刺激 | 毎回観察し、異常時はガーゼ交換・創部消毒と医師へ報告 |

このように、正しい手技とアセスメントがトラブル予防・早期対応のカギとなります。

よくある看護師・患者の質問と正確な回答

日常のケアにおいて看護師や患者から多く寄せられる質問を整理し、それぞれの対応を明示します。

主な質問と回答

-

Q: CVポートは入浴できますか?

A: 挿入部が治癒し、医師による許可があればシャワーや短時間の入浴が可能です。局所が清潔かつ乾燥していることを必ず確認してください。

-

Q: フラッシュのタイミングは?

A: 通常、月1回以上が推奨されますが、頻度は施設ごとや使用薬剤により異なります。ヘパリンまたは生理食塩水でのフラッシュ後、キャップをしっかり閉めてロックします。

-

Q: フラッシュの方法がわからない場合は?

A: フラッシュ手順は、使用する製品やマニュアルを必ず遵守してください。適切な方法を十分確認し、疑問がある際は指導者や医師へ相談しましょう。

その他よくある質問

-

運動や日常生活で避けるべきことは?

-

CVポートとCVカテーテルの違いは何か?

どの質問も、安全な使用・管理につなげるため正確な知識を患者さんと共有することが重要です。

関連動画・教材を活用したスキル向上方法

CVポート管理の精度は、実践を重ねることで大きく向上します。動画や教材を効果的に活用するためのポイントを押さえましょう。

活用推奨ポイント

-

専門動画で正しい穿刺手技やフラッシュ方法を視覚的に学習

-

教材に付属のチェックリストを各自の手順確認に積極的に活用

-

シミュレーターや現場研修と組み合わせて再習熟を図る

-

最新のガイドラインや造設・管理時の注意点も定期的に確認

表や映像を取り入れることで、手順や注意点がより具体的に理解しやすくなります。知識のアップデートを怠らず、看護の質向上に努めることが求められています。

高度専門ケアにおけるCVポート看護の応用と未来展望

化学療法・血液透析など特定療法での活用事例

CVポートは化学療法や血液透析、長期的な輸液管理など、多様な医療現場で活用されています。特に抗がん剤治療では、静脈への繰り返し投与による血管損傷のリスク低減や、安定した薬剤投与が可能となります。また、栄養管理や長期療養中の患者にも、安心して使用できる点が評価されています。下記のような特徴が現場で重視されています。

| 活用分野 | 看護上のポイント | 患者への利点 |

|---|---|---|

| 化学療法 | 正確な投与管理、閉塞予防 | 痛みへの配慮、QOL維持 |

| 血液透析 | カテーテル管理、感染予防 | 生活の自由度向上 |

| 在宅静脈栄養 | ポートの清潔保持、自己管理指導 | 在宅で療養可能 |

このように、CVポートは患者にとって身体的・精神的な負担を軽減しつつ、治療効率向上にも貢献しています。

新技術・新製品の情報と導入例

CVポート関連の新技術は絶えず進歩しています。耐久性の高い皮下ポートや感染リスクを最小限に抑えた抗菌仕様、新型のニードルや自動フラッシュ機能など、現場のニーズに応じた製品が増加しています。感染対策のためのサクションドレッシングや、フラッシュ不要型のポートも登場しつつあります。

-

抗菌加工を施したカテーテル

-

痛みを最小限に抑える皮膚穿刺針の改良

-

操作性が向上したスマートポート設計

導入にあたっては、各製品ごとに適応となる患者層や管理方法が異なるため、看護師は製品ごとの特徴やフラッシュ手順、閉塞予防策の理解が不可欠です。テーブルやリストでの仕様比較や導入事例の共有も現場知識の向上に役立ちます。

今後の医療技術動向とCVポート看護の進化

今後CVポート看護は、より高度な感染管理技術やトラブル予防システムの導入が期待されます。機械学習によるデータ解析やオンライン診療との連携、自宅での自己管理支援アプリなど、テクノロジーと看護実践の融合が加速しています。チーム医療の中で看護師の役割はさらに重要となり、専門知識と応用力が求められる場面が拡大します。

-

微細な感染兆候を即座に検知するセンサー搭載ポート

-

AIによるトラブル予測・フラッシュ忘れのアラートシステム

-

患者自身が記録・管理するサポート機能の強化

このような進化を踏まえ、安全で快適なCVポート管理と患者支援に向けて、看護の専門性は今後ますます高まることが予想されます。