高齢化が進む日本では、いまや【65歳以上の高齢者のうち5人に1人】が認知症と診断される時代に突入しました。その中で、注目が集まるのが「認認介護」です。これは、認知症の方同士で介護を行う家庭が急増している現実を指し、都市部だけでなく地方にも広がっています。

「同じ悩みを抱えている人はどれくらいいるの?」「突然の介護で生活やお金が不安…」「周りに相談できず孤立してしまうのではないか」といった声は少なくありません。厚生労働省の最新調査によると、老老介護世帯のうちおよそ17%が認認介護を経験しており、年々増加傾向にあります。

さらに、認知症患者を含む世帯の生活上のリスクや経済的負担、介護ミスによる事故やトラブルも社会問題に。認認介護の正しい知識や、実際の家庭で起こりがちな課題への備えがますます重要になっています。

「どうすれば負担を減らし、家族みんなの幸せを守れるのか」。その答えを、本記事で実例や最新統計と共に分かりやすくご紹介します。「知っておいてよかった」と思える情報がきっと見つかるはずです。

認認介護とは何か?基本定義と読み方・意味の全解説

認認介護の定義と基礎知識

認認介護とは、介護を必要とする認知症高齢者同士で介護を担う状況を指します。読み方は「にんにんかいご」となります。高齢化の進展により、多くの家庭で家族全体が高齢化している中、介護者・被介護者の双方が認知症であるケースが増えています。

以下の表で、認認介護と関連する用語もあわせて解説します。

| 用語 | 読み方 | 意味や特徴 |

|---|---|---|

| 認認介護 | にんにんかいご | 認知症の高齢者が認知症の家族を介護する状態 |

| 老老介護 | ろうろうかいご | 高齢者同士で行う介護全般(どちらかが認知症の場合も含む) |

| 認認介護割合 | – | 老老介護世帯のうち、認知症同士の介護が占める割合は増加傾向で深刻な社会問題 |

認認介護という状況は、どちらも記憶力や判断力に障害を抱えているため、介護の質や安全性に大きな課題を抱えています。家族の誰もが当事者になり得るため、現代日本で重要なテーマとなっています。

「認認介護とは」の読み方・語源の説明と正しい理解

認認介護の「認」は「認知症」の略であり、2つ重なることで「介護する側・される側」双方が認知症を患っていることを明確に示しています。一般の介護では事故リスクを減らすために介護者が健康で冷静な対応を行いますが、認認介護ではその前提が崩れてしまう点が大きな特徴です。

読み方は「にんにんかいご」となり、老老介護(ろうろうかいご)に比べて社会的な認知度はまだそれほど高くありません。しかし近年メディアやニュースで取り上げられる機会が増え、「認認介護とは何か?」という疑問が急増しています。

老老介護との共通点もありますが、どちらもサポートが必要な状態であることから、より周囲や社会の支援が重要になります。

老老介護との違いを具体例でわかりやすく解説

老老介護と認認介護は混同されがちですが、主な違いは介護者自身の認知症有無です。

-

老老介護は「高齢者同士」での介護全般を意味し、介護者が健康な場合も多く含まれます。

-

認認介護は「どちらも認知症」で、認知機能障害があるためリスクが格段に高まります。

具体例で比較すると、下記のようになります。

| パターン | 介護者 | 被介護者 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 老老介護 | 健康な高齢者 | 認知症の高齢者 | 支援体制があれば対応可能な場面も多い |

| 認認介護 | 認知症の高齢者 | 認知症の高齢者 | 双方に症状があり、事故や対応の困難さが深刻 |

この違いによって、日常生活での事故やトラブルの発生率も認認介護のほうが高まるとされています。現状、認認介護をめぐる問題点や事件もニュースで報じられており、家族や社会全体での備えが必要不可欠となっています。

認認介護が起こる典型的な家庭の状況とは?

認知症患者同士の介護が生まれる経緯と具体ケース

認認介護が発生する典型的なケースとしては、子供が独立して遠方に住む、あるいは家族構成が高齢者のみで形成されている家庭があげられます。もともとは配偶者が健康だったが、加齢と共に2人とも認知症を患い、自然と認認介護の状態になるのが一般的です。

具体的な事例として、夫婦ともに軽度認知症の診断を受けた場合、家事や服薬管理など日常のサポートが不十分となり、安全面でのトラブル(火の不始末、徘徊、転倒など)が多発します。このような状況は、地域社会や行政による支援・介護サービスを積極的に利用することが不可欠です。

認認介護家庭の増加は、「自宅では十分な介護が困難」「第三者による定期的な見守りや支援が必須」という流れを強めています。近年では、認認介護による痛ましい事件や問題点がニュースとして紹介されることもあり、身近な課題として多くの人が理解する必要があります。

認認介護の現状と社会的背景|増加傾向と発生割合の最新統計

認認介護とは、介護者と被介護者の双方が認知症を患っている状態で行われる介護を指します。高齢化社会の進行とともに日本では年々その割合が増加し、社会的な課題となっています。厚生労働省などの調査によれば、老老介護世帯の中で認認介護に該当するケースの割合は増加傾向にあります。これにより、家庭内での介護体制や支援サービスの必要性が一層高まっています。

日本国内での認認介護の実態と推定家族割合

認認介護の現状に関する各種調査結果を見ると、老老介護世帯のうち認知症同士の介護となる割合は約15~20%ほどと推計されています。2020年代以降この数字は着実に増えています。

下表は、老老介護と認認介護の全国推定割合と近年の増加傾向をまとめたものです。

| 年度 | 老老介護割合 | 認認介護割合 |

|---|---|---|

| 2010年 | およそ54% | およそ7% |

| 2018年 | 約60% | 約13% |

| 最新推定値 | 65%前後 | 15~20% |

老老介護のうち認知症同士の世帯が確実に増加していることが分かります。実際、家族が共倒れや介護事故を招くリスクも高まり、社会全体での対応が急務になっています。

都市部・地方別の発生割合・年齢層別状況

認認介護の発生割合には地域差が見られます。都市部と地方では状況が異なり、地方では高齢化率が高く、認認介護世帯の割合もやや多い傾向があります。また、夫婦や親子で高齢者同士が同居するケースが中心です。

主な特徴として

-

都市部:独居や夫婦のみ世帯が多く、早期に介護サービスにつながりやすい

-

地方部:親子やきょうだい世帯まで広がり、サービス利用が遅れやすい

年齢層別では、介護者・被介護者ともに80歳以上が増え続けています。

高齢化・認知症患者の増加が招く認認介護拡大の構造要因

日本全体で高齢化が進む中、認知症患者数も年々増加しています。認知症の発症は加齢と関係しており、80歳代での有病率は急激に上昇します。

この状況下で

- 介護者側も高齢になり、自らが認知症を発症

- 介護保険サービスだけでは対応しきれない世帯が増加

- 診断や在宅ケアに関わる人員不足、サポート体制の不十分さ

といった複合的な要素が「認認介護」の増加を助長しています。家族が仕事と介護を両立しづらい社会構造や、地域の福祉資源の偏在も課題となっています。

老老介護との関連性と共存する問題の複雑化

老老介護は高齢の配偶者や子が高齢者を介護する状態を指し、認認介護はその中でも特に介護者・被介護者の双方に認知症がある状況です。両者は密接に関連しており、認認介護は老老介護の問題を一段と深刻にしています。

次のような問題が顕著です。

-

判断力の低下による事故や虐待のリスク増加

-

介護者自身の健康・生活の悪化と共倒れリスク

-

サービス利用申請や管理の難しさ、行政対応の遅れ

-

地域の支援体制・情報提供の不足

このように、認認介護は単なる高齢者介護の延長ではなく、日本社会全体の支援や制度改善が必要とされる複雑な問題です。

認認介護における具体的な課題と深刻な問題点の全体像

認認介護とは、認知症の高齢者が、同じく認知症の家族を在宅で介護する状態を指します。こうした状況は日本の高齢化や認知症患者の増加とともに顕在化しており、生活・経済・心理など多方面で深刻な課題をもたらしています。老老介護と比べてリスクや問題が複雑化しやすいといわれ、その割合も上昇傾向にあります。以下に、認認介護で頻発する課題やトラブル事例を分野別に整理します。

生活面で顕在化する問題点と困難事例

認知症患者同士で介護が行われる場合、生活管理が極めて困難となります。日常の家事や健康管理が十分にできず、生活の質が著しく低下するケースが目立ちます。

食事・栄養管理の不十分さ、服薬管理の失敗例

-

食事の偏りや栄養失調

- 食材の買い忘れや調理の失敗で、十分な食事が摂れない

- 冷蔵庫管理ができず、傷んだ食品を誤って口にする

-

服薬管理のミス

- 薬の飲み忘れ、重複服用、用量の間違いが多発する

- 医師の指示を正しく守れず健康状態が悪化するリスクが高い

こうした事例は認認介護の現状で度々発生しており、社会的な問題点とされています。

経済面での負担と支払い困難の実態

介護や医療にかかるコスト、日常生活費の増大は家計に直接的な影響を及ぼします。認認介護世帯は年金や貯蓄が限られている場合が多く、経済的なストレスが深刻です。

介護費用、生活費の圧迫と経済的影響

| 主な経済的負担 | 内容 |

|---|---|

| 介護サービス費用 | 訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの利用負担 |

| 生活費・医療費 | 食費・光熱費・医療費などの増加で家計が圧迫される |

| 介護関連用品 | おむつや衛生用品など介護必需品への出費 |

-

公的支援や介護保険制度の活用が不可欠ですが、適切に利用できない場合や申請忘れでさらに負担が増します。

-

経済的余裕がない場合、必要なサービス利用を諦めることも珍しくありません。

心理面と健康リスクの深刻化

精神的な負担の蓄積は、認認介護における最大級の問題です。介護者・被介護者ともに不安・孤立感・ストレスを抱えやすい傾向があります。

介護者と被介護者双方の精神的ストレス・身体能力の低下

-

感情コントロールの困難

- 認知症の症状による混乱や感情の起伏が家庭内でトラブルを生みやすい

-

社会的孤立

- 外部との交流が減り、孤独感が強まる

-

身体能力の低下

- 介護負担で体調を崩す、被介護者だけでなく介護者まで要支援状態となる

-

事故リスクの増加

- 徘徊や転倒、誤飲など日常的な危険が多発する

公的支援や専門家への早期相談が重要ですが、現状の支援制度や地域資源が十分に機能していない地域もあり、社会全体での対策も求められています。

認認介護の多面的原因分析|家族・社会・制度の視点から解説

家族構成の変化とサポート不足問題の実態

近年、高齢社会が進行する中、家庭内での介護負担が「認認介護」へとつながるケースが増えています。高齢者世帯の約半数が高齢者同士で暮らしており、認知症の家族同士が支え合う構造が深刻な課題です。特に、単身高齢者や核家族化が進んだことで世代を超えた見守り体制が弱まり、自宅での孤立やサポート不足が問題となっています。

下記は家族の形態ごとの介護サポートの特徴です。

| 家族形態 | 見守り体制の有無 | リスク |

|---|---|---|

| 単身高齢者 | 少ない | 孤立・事故リスク増加 |

| 夫婦のみ | 制限あり | 共倒れの可能性 |

| 子供同居 | 強い | サポート体制向上 |

社会全体で介護を支える仕組み構築が求められています。

単身高齢者・核家族化による見守り体制の弱体化

かつては三世代での生活が一般的でしたが、現在は核家族化が進行し、遠方に住む家族や協力者が減少しています。地域社会による見守りや民生委員などの関与も限られがちで、介護者が孤立しやすい状態となっています。そのため、早期の異変発見や介護の質低下が懸念されています。日常のコミュニケーション量も減少し、認知症の発見が遅れる要因にもなっています。

介護人材不足とサービス供給の限界

高齢化とともに、介護サービス需要が一段と増大しています。しかし、現場では深刻な人材不足が続き、慢性的なスタッフ不足や業務の過重負担が問題視されています。ケアマネジャーなどの地域専門職も圧倒的に足りておらず、在宅介護サービスの供給が追いついていません。

| 項目 | 現状 |

|---|---|

| 介護職員数 | 需要に対し大幅な不足 |

| サービス利用待機者 | 一部地域で長期化 |

| 在宅支援体制 | 地域ごとの差が大きい |

都市部・地方問わず人材流出が顕著になっており、介護事故につながるリスクが高まっています。

地域差と人材流出によるサービス不足状況

一部都市部では介護施設や訪問サービスの拡充が進んでいるものの、地方では人材確保が難しく、十分な介護サービスが届かない現状があります。さらに、都市への人口流出や若手の人材不足が重なり、各地域で支援を受けられないケースも増えています。このような状況が認認介護の発生割合を高め、問題の深刻化を招いています。

公的制度や経済的支援の限界

現行の介護保険制度は多くの高齢者を支援していますが、複雑な利用手続きやサービスの対象範囲に限界があります。特に、認知症同士の夫婦や家族が完全にケアサービスだけで日常を維持することは困難です。経済的支援や地域包括支援センター等のサポートも十分とはいえません。

| 公的支援の例 | 主な課題 |

|---|---|

| 介護保険サービス | サービス利用までの手続きの負担 |

| 経済的給付 | 支給額や利用範囲の限定 |

| 地域見守り・相談窓口 | 利用者への周知・アクセスが不十分 |

支援策を最大限活用するためにも、専門機関や地域ネットワークとの連携がこれまで以上に重要になります。

現行介護保険制度の課題とミスマッチ

制度上、支援のフォロー体制や調整が間に合わないことが多く、認知症患者同士の家庭で問題が表面化しやすくなっています。申請や認定までの期間も長く、急激な状態悪化への柔軟な対応が遅れる原因となっています。こうした制度と現状のミスマッチが、家族による介護負担のさらなる増加や事故リスクへ直結しています。家族自身が情報収集、相談、早期のサポート体制構築をはかることが、現在の課題解決への第一歩となります。

認認介護に絡む事件・トラブル事例の詳細と社会的影響

認認介護で起きた事故・事件のケーススタディ

認認介護とは、どちらも認知症を持つ家族同士で介護を行う状態を指し、世帯の高齢化や介護負担増加により問題が深刻化しています。現場では様々なトラブルや事件が報告されており、その背景には認知症症状による判断力の低下や孤立、適切な支援体制の不足などが挙げられます。下記のテーブルでは、実際に発生した認認介護関連の主なケースと特徴をまとめています。

| 事例内容 | 背景・原因 | 発生しやすい状況 |

|---|---|---|

| 火災事故 | 灯油ストーブやガスの消し忘れ、火の不始末 | 夜間や早朝、見守りが十分でないとき |

| 事故(転倒・骨折等) | 介護者・被介護者共に身体機能や認知機能が低下し危険予知が困難 | 一緒に生活している室内や階段 |

| 孤立・共倒れ | 支援を受けず家族内で抱え込み、外部からの助言・訪問が途切れる | 地域や親族のサポートが希薄な場合 |

| 虐待やネグレクト | 介護負担増・ストレスから暴力や介護放棄が発生 | 長期間にわたり閉鎖的な状況が続く時 |

こうしたケースは「認認介護 事件」「認認介護 問題点」などの再検索ワードでも注目され、社会的にも大きな関心を集めています。認知症同士の介護では、思わぬ事故やトラブルが起こりやすく、安全を守る仕組みや見守り対策が欠かせません。

緊急対応体制の現状と課題

認認介護世帯では、緊急時の対応が遅れるケースが少なくありません。理由としては、認知症のため異常事態の認識や通報が難しいこと、公的サービスへの連絡手順の理解不足、在宅介護に伴う孤立の深刻化が挙げられます。また、行政や福祉サービスの介入が遅れると、事件や事故が未然に防げない現実も指摘されています。

現行の主な課題と対応例

-

緊急時の通報体制が不十分

-

見守りサービスの普及率が低い

-

地域包括支援センターの訪問間隔が長い

-

家族以外のサポート体制が構築されていない

下記のような対策が、現場で求められています。

- 緊急呼出しサービスやセンサー機器の積極活用

- 地域や民生委員、支援センターによる定期訪問

- 医療・介護・行政の連携強化と情報共有

- 家族や地域住民への認知症知識の啓発強化

地域・行政による早期発見・介入の課題点

地域や行政による早期発見や介入には一定の効果が期待されていますが、現状では十分に機能していないという指摘もあります。主な理由は次の通りです。

-

地域見守り・訪問活動人員の不足

-

認認介護世帯の把握が困難

-

プライバシー配慮と早期対応のバランスが難しい

早期の異変察知や支援導入には、下記のような視点が重要です。

-

ご近所付き合いの活性化や見守りネットワークの構築

-

自治体による情報提供と相談窓口の明確化

-

介護保険サービスの柔軟な利用促進

認認介護を社会全体で支える仕組みづくりが、今後ますます重要となります。問題点を早期に洗い出し、地域・行政・専門職が連携して取り組むことが求められています。

認認介護に直面した家族・本人が取るべき具体的な対応策

介護者・家族ができる日常の見守りと予防活動

認認介護とは、認知症の方同士が介護の当事者となる状況を指します。日常の見守りや予防活動は、本人と家族の双方を守るために重要です。特に下記のようなポイントに意識を向けましょう。

日常の見守りポイント

-

定期的な声かけや健康状態の確認

-

行動パターンや生活リズムの変化の把握

-

室内の危険箇所の点検と事故対策

定期的なコミュニケーションと異常察知の方法

認知症を持つ方は自分の変化を伝えられないことがあるため、家族や介護者がこまめに対話し、異常を早期発見する姿勢が大切です。

| チェック項目 | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 会話内容の変化 | 話の繰り返しや理解力の低下に気づく |

| ふらつき・転倒 | 歩行の安定性、転倒後の様子を観察する |

| 食欲・睡眠の異常 | 食事回数や食べ方、夜間の徘徊を確認する |

| 生活動作の変化 | 洗濯や掃除、着替えの遅れをチェックする |

注意深い観察と定期的なコミュニケーションでリスクを早期に発見し、事故や症状の進行を防ぐことができます。

健康維持・認知症進行予防の生活習慣改善

認知症の進行予防や健康維持のためには、生活習慣を見直すことが効果的です。下記のようなステップを取り入れるとよいでしょう。

食事・運動・社会参加促進の具体策

生活習慣の改善は、認認介護世帯の健康維持とリスク軽減につながります。

-

バランスの良い食事

- タンパク質やビタミン、野菜を意識した献立作り

- 定時の食事で生活リズムを安定させる

-

適度な運動習慣

- 散歩や体操など無理のない範囲で毎日続ける

- 転倒リスクを減らすための柔軟体操

-

地域活動や交流の機会を活用

- デイサービスへの参加や近隣住民との会話

- サロンや教室などに積極的に参加

このような工夫により、本人の自立性を保ちながら、体と心の健康を維持できます。

財産管理や介護プランの事前準備

認認介護では、判断能力の低下や急な変化に備えて財産管理や介護プランの準備が欠かせません。

家族間での情報共有と法的整備のポイント

将来に備えるためには、事前の話し合いや法的整備を行うことが重要です。

-

家族全員で資産や介護方針について早期に情報共有

-

成年後見制度や信託制度の活用を検討

-

介護保険サービスや地域包括支援センターへ相談

| 必要な準備 | ポイント |

|---|---|

| 財産管理の仕組み | 口座管理・不正使用防止策の導入、信頼できる代理人設定 |

| 法的書類の整備 | 任意後見契約、公正証書、遺言書の作成 |

| 周囲との連携体制 | 民生委員、ケアマネジャーなど専門家との連絡体制 |

こうした備えが、家族の負担とトラブルのリスクを大きく減らすことにつながります。

利用可能な支援サービスと相談窓口|効果的な活用法と最新情報

地域包括支援センターや専門機関の相談体制

地域包括支援センターは、高齢者や家族が介護について無料で相談できる身近な窓口です。特に認認介護や老老介護に直面した方々にとって、専門スタッフ(保健師・社会福祉士・ケアマネジャー)が状況に合わせたサポートを行います。主な役割は介護・福祉サービスの情報提供や手続き代行、地域資源の紹介です。

利用条件と相談の流れ(当日相談含む)

-

原則、対象地域に住む高齢者とその家族が利用可能

-

電話や直接訪問で事前予約が望ましいですが、急を要する場合は当日相談にも柔軟に対応

-

プライバシーに配慮しながら、現状把握をしっかり行ったうえで適切な支援策を提示

よくある相談例

-

介護保険サービスの申請方法を知りたい

-

認知症の家族への接し方やケアのコツ

-

介護による心理的負担や共倒れ防止の具体策

困った時は早めの相談が負担軽減の第一歩となります。

公的介護サービス種類の詳細解説と活用ポイント

介護保険を活用すれば、在宅・施設問わず多様なサービスが選べます。認認介護や老老介護で選びやすい主なサービスは以下の通りです。

表:主な介護サービスの特徴比較

| サービス名 | 内容 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパー派遣 | 身体介護と生活援助を自宅で受けられる |

| 通所サービス | デイサービス利用 | 日帰りで食事や入浴、機能訓練、多様な交流が可能 |

| ショートステイ | 短期入所 | 家族の急用や休養にも役立つ一時利用ができる |

このほかにも訪問看護や福祉用具レンタル、住宅改修補助など生活環境を支える支援策が整っています。

選択時のポイント

-

家庭の状況や症状に合わせて組み合わせることで負担を軽減

-

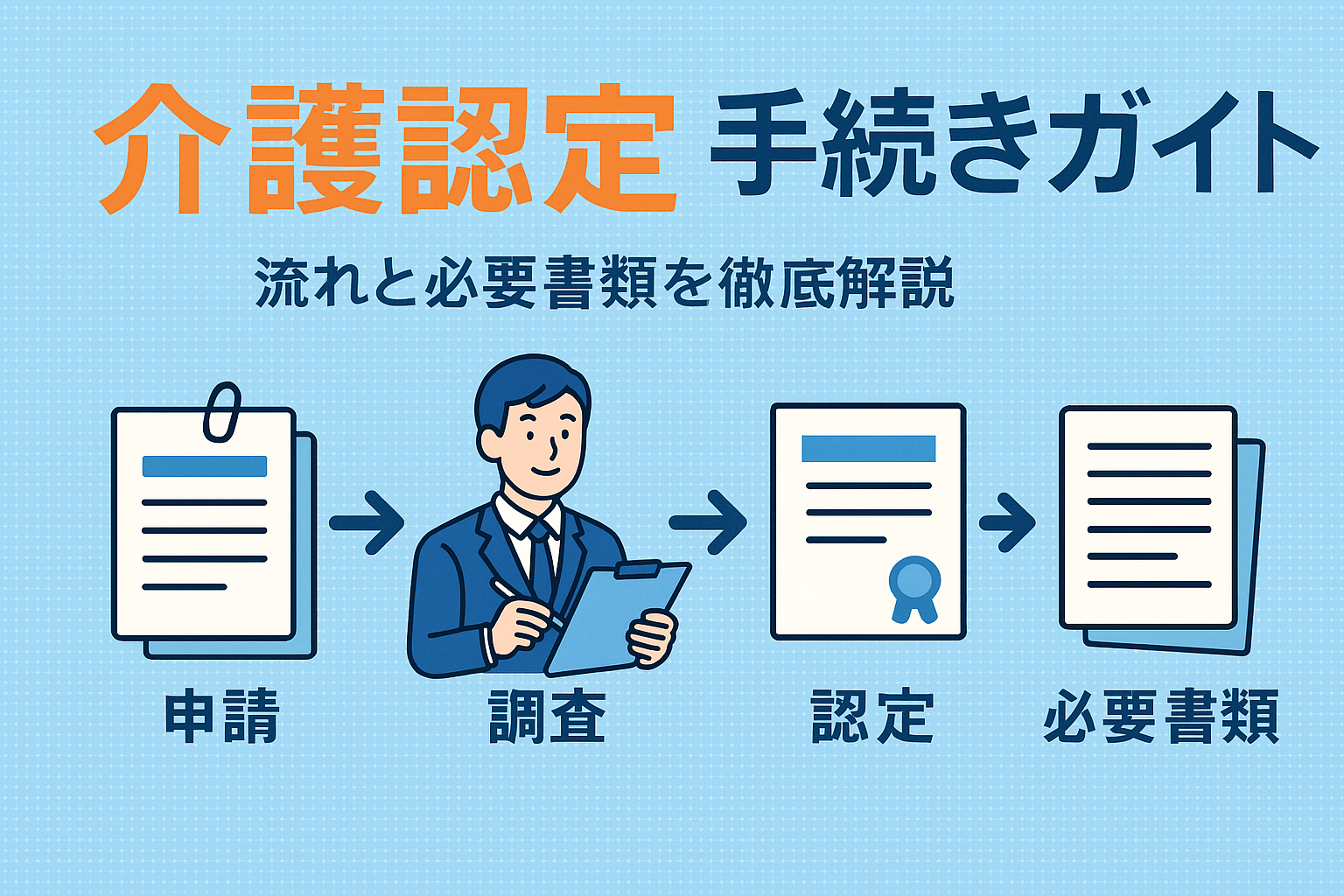

介護認定を受けるとサービスの幅が広がるので、早めの申請が推奨されます

-

ケアマネジャーと連携し最適なプランを作成することが、安心した在宅生活の鍵となります

成年後見人制度や介護施設利用の基礎知識

認知症が進むと資産管理や契約行為が困難になることがあります。その対策として成年後見人制度が利用可能です。ご本人の判断力低下時に、家庭裁判所の選任した後見人が財産管理や生活全般の法的支援を行います。

手続き方法

- 家庭裁判所への申立て

- 医師の診断書や必要書類の提出

- 後見人の選任決定後、活動開始

メリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 金銭・不動産の管理や施設入所等でトラブル回避 | 成年後見人の選任・維持に一定の費用が発生 |

| 悪徳商法・詐欺被害の予防 | 手続きが複雑で時間を要する |

併せて、特別養護老人ホームなどの介護施設利用も検討できます。入所の可否や待機期間、費用など事前の情報収集、相談が安心の第一歩です。各市区町村の窓口やケアマネジャーへの早期相談がスムーズな利用につながります。

認認介護の今後の展望と課題解決に向けた社会的動き

政策・制度改正の動向と必要性

認認介護とは、認知症を持つ高齢者同士が相互に介護を行う状態です。こうした状況は日本だけでなく、世界的にも増加しています。政策面では、介護保険制度の改正や介護サービスの拡充などが進められていますが、深刻な人材不足と支援体制の未整備が問題となっています。特に、認知症に特化した介護サービスや社会的支援制度の整備が求められており、今後の国や自治体の動きが注目されています。高齢社会への対応力を高めるためにも、法制度と現場が連動した施策が必須です。

人材不足対策・支援体制拡充の国際比較

各国では高齢者介護における人材不足に直面しています。日本と他国の支援体制を比較すると、主要諸国では以下のような対策が取られています。

| 国名 | 主な対策例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日本 | 介護福祉士資格制度・介護保険サービス | 人材育成と家族介護支援の両方を重視 |

| ドイツ | 介護保険・外国人労働者受け入れ制度 | 市民参加型ボランティアとプロの連携を推進 |

| スウェーデン | 公的介護サービスの全国展開 | 地域包括ケアと公的負担の充実 |

| 韓国 | 認知症専用デイケア・家族支援プログラム | 認知症対応サービスが急速に整備 |

日本は今後、認知症対応の専門人材確保と地域包括ケアシステムの深化が急務です。

地域コミュニティや民間団体の役割と可能性

認認介護や老老介護のリスクを軽減するためには、地域社会の力が欠かせません。地域包括支援センターやボランティア団体、民間の介護サービス事業者が連携し、定期的な見守り活動や相談窓口を設けるケースが増えています。また、住民参加型の見守りや情報共有体制が、事故の予防や孤立防止に結びついています。

-

地域でできること

- 定期的な声かけや訪問活動

- 介護情報の無料セミナー開催

- 地域安全ネットワークの構築

家族や本人だけで抱え込まず、地域全体で支える仕組みづくりが今後不可欠です。

長期的視点での医療・介護連携強化の方向性

認認介護の現状では、医療と介護の連携不足が課題となっています。今後は、認知症専門医・ケアマネジャー・看護師が連携し、在宅での医療的ケアや予防サポートを強化する必要があります。また、ITやテクノロジー活用による健康管理、AIによる早期発見支援システムの普及も進んでいます。

-

今後求められる連携の具体例

- 介護施設と病院の情報共有システム

- 訪問診療・訪問看護サービスの充実

- 介護者へのカウンセリング・相談体制

医療と介護が連動したサービス強化によって、認認介護世帯の生活の質を高める方策が求められています。

認認介護に関するよくある質問(FAQ)と最新の統計・データ

認認介護とは?割合・発生地域・増加理由に関する疑問

認認介護とは、介護を担う人と介護を受ける人の両方が認知症である状況を指します(読み方:にんにんかいご)。老老介護との違いは、老老介護は高齢者同士の介護であるのに対し、認認介護は特に両者に認知症の診断があることです。

以下のような傾向が報告されています。

| 区分 | 認認介護 割合(目安) | 主な発生地域 | 増加理由 |

|---|---|---|---|

| 全高齢者世帯 | 約3~5% | 都市部・地方問わず | 高齢化・認知症患者数増、家庭内介護の長期化 |

主な増加の要因

-

高齢化で認知症患者が増加

-

介護サービスの人手不足

-

介護制度や家族構成の変化

認認介護は今後も増加が見込まれており、家庭や社会に広がる重要な課題となっています。

生活や経済面での困難、介護開始時期の目安など

認認介護では日常生活や経済面での負担が大きくなりやすいです。介護者自身も認知機能が低下しているため、食事や薬の管理、金銭の扱いが難しく、事故やトラブルにつながるリスクも高まります。

代表的な困難点

-

日常生活の混乱:食事、排せつ、薬の誤用・忘れ等が繰り返される

-

経済的負担:介護費用と医療費が同時に発生

-

精神的ストレス:相談できず孤立しやすい

介護の開始時期は、被介護者または介護者の認知症症状が進行し、日常生活に支障が出たタイミングが目安となります。適切な支援の利用を早期に検討しましょう。

相談先や支援サービス利用に関する情報

認認介護の状況になった場合は、地域の介護相談窓口や福祉機関への相談が非常に重要です。介護保険サービスや医療、福祉支援を適切に活用し、無理をせず多方面のサポートに頼ることが必要です。

主な相談先・利用できる支援サービスは以下の通りです。

| 相談先 | 内容・サービス例 |

|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護相談、必要なサービス紹介 |

| ケアマネジャー | 介護保険サービスの選定、手続き・生活プラン作成 |

| 訪問介護・デイサービス | 身体介護、生活サポート、外出支援 |

| 民生委員・福祉相談 | 地域での困りごと相談、緊急時サポート |

支援サービスを早めに利用することで、事故防止や負担軽減につながります。困った時は一人で抱え込まず、専門の窓口に積極的に相談しましょう。

最新厚生労働省統計等の信頼性あるデータ解説

厚生労働省の最新統計によると、高齢者世帯の約2~3割が老老介護状態であり、そのなかでも認認介護の割合は年々増加傾向です。認知症有病率は80歳以上で2人に1人ともいわれ、世帯数の増加も進んでいます。

| 指標 | 数値(参考値) |

|---|---|

| 老老介護世帯割合 | 約30% |

| 認認介護割合 | 約4%(老老介護世帯内) |

| 認知症患者数 | 約600万人(全国推計) |

リスク軽減には正しい知識と支援制度の利用が不可欠です。家族だけで抱えず、地域ぐるみで早期に対応策を立てることが効果的です。社会全体で支援体制を強化していくことが今後ますます求められます。