「看護計画をどのように書けば、現場で本当に役立つのか?」と悩んでいませんか。実際、全国の医療現場では毎年【10万人以上】の新人看護師が新たに現場へと配属され、その多くが「書き方が分からない」「評価が曖昧になる」といった壁に直面しています。看護計画の質は、患者のQOLや医療チーム全体のパフォーマンスにも大きく影響し、最新の調査でも計画記載の正確性が患者ケアの成果に直結していることが明らかになっています。

「患者の生活状況や症状をどう具体的に観察・記録したらいい?」「目標や援助計画を行動レベルまで落とし込むには?」という声があとを絶ちません。とくに新人や学生だけでなく、ベテラン看護師も抱える“計画のマンネリ化”は、現場でありがちな課題です。

本記事では、現役看護師監修のもと、【O-P・T-P・E-P】すべての要素を網羅し、現場の実例を交えた「使える書き方」を徹底解説します。最後まで読めば、よくあるミスの回避法や、患者ごとにカスタマイズできる実践的な記入例も手に入ります。

たった一つの工夫で、「伝わる・評価される・役立つ」看護計画が実現可能です。放置したままだと、せっかくの努力が成果につながらないリスクも。最初の一歩から、臨床現場の確かな成果へ──新しい看護計画の書き方を、今こそ身につけてみませんか。

看護計画の書き方とは何か?基礎知識と目的を徹底解説

看護計画は患者の状態や目標達成のために具体的な看護ケアを明確化し、効果的な看護を提供するための指針です。患者の抱える問題点を明確にし、必要な観察項目や援助、指導内容を的確に設定することが基本です。書き方には5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)の視点を取り入れ、具体的な行動がイメージできるようにすることが重要です。

主な目的は以下の通りです。

-

患者一人ひとりに合わせた看護の提供

-

ケア内容の統一・質の維持

-

多職種連携と情報共有の強化

-

目標達成や問題解決への具体的アプローチ

また、根拠に基づく計画立案と評価を通じて看護の質の向上にもつながります。

看護計画の役割と現場での意義

看護計画の最大の役割は、患者ごとに異なるニーズや問題を把握し、一貫した看護サービスの提供を実現することにあります。現場では次のような意義があります。

-

患者状態の的確な把握

-

優先順位付けによる効率的なケア実施

-

看護師間での情報共有が容易になる

-

多職種チームとの連携がスムーズになる

患者の状態が変化した際にも、計画を柔軟に見直し、適切な介入や目標修正が行えるため、看護の質が安定します。新人や看護学生にも理解しやすく、臨床現場での教育ツールとしても重宝されています。

下記は現場で役立つ計画作成のポイントです。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 看護問題 | 食欲低下、活動耐性低下、セルフケア不足 など |

| 目標 | 摂取量増加、ベッド上での安全確保、ADLの維持 |

| OP(観察) | バイタルサインの変化、食事摂取状況、精神状態 |

| TP(援助) | ベッドサイドでの食事介助、水分摂取の声かけ |

| EP(教育) | 家族への介護指導、患者へのセルフケア説明 |

看護過程の5段階と看護計画の関係性

看護過程はアセスメント、看護診断、計画、実施、評価の5つのステップで構成されます。看護計画はこの中の「計画」に該当し、患者の問題をもとに目標や介入、評価指標を具体的に設定します。

看護計画作成時に意識すべきポイントを整理します。

- 患者情報の正確な収集(アセスメント)

- 優先度を明確にした看護問題の抽出

- 短期・長期目標と、TP(援助計画)、EP(教育計画)、OP(観察計画)ごとの実践内容記載

- 問題解決プロセスを意識したPDCAサイクル

以下に5段階の流れをまとめます。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| アセスメント | 主観的・客観的情報の収集 |

| 看護診断 | 問題の明確化と優先順位づけ |

| 計画 | OP・TP・EP形式で対応策や目標を具体的に策定 |

| 実施 | 計画に基づきケアと観察を行う |

| 評価 | 計画と結果の比較、必要に応じた修正・再評価 |

このように、看護過程の各段階が連携することで、患者本位の質の高い看護が実現できます。計画を都度見直し、評価結果に基づき柔軟に調整する姿勢が大切です。

看護計画の書き方に記載する5大要素の詳細と書き方の極意

看護診断(看護問題)の抽出と表記方法

看護診断は、患者の状態や生活背景から看護師が独自に明確な看護問題を抽出する作業が中心です。抽出にはアセスメントの視点が不可欠で、身体的・心理的・社会的な側面を総合的に分析し、最も解決優先度の高い問題を特定します。表記の際には、看護問題リストや看護問題一覧から該当する診断名を選び、根拠とともに明確に記載します。例えば「セルフケア不足による活動耐性低下」や「知識不足による治療自己管理困難」など、患者の状態を反映した具体的な表現が望ましいです。この過程では、患者中心の視点を忘れないことが質の高い看護計画につながります。

明確で達成可能な看護目標の設定方法

看護目標は、「患者がどうなれば問題が解決・改善したと判断できるか」という到達指標を示すものです。目標設定では短期目標と長期目標を使い分け、必ず達成基準(具体的な行動・状態・時間)を含めましょう。5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)を活用すると明確さが増します。

-

短期目標例

- 3日以内にベッドから安全に起き上がれるようになる

-

長期目標例

- 退院までに自己管理能力を高め、食事や排泄が自立する

このように明確な達成基準を設定すると、評価が容易となり、看護の成果を客観的に判断できます。

O-P・T-P・E-Pの各計画の構造と具体記入例

O-P、T-P、E-Pは看護計画の中でも重要な3項目です。各段階で意識すべき構造や記入例を紹介します。

観察計画(O-P):観察の目的と記録方法

観察計画(O-P)では、患者の状態を的確に把握するための観察ポイントを明確に記載します。例としてはバイタルサイン、呼吸状態、摂取量など、異常の早期発見につながる項目が並びます。観察目的は「悪化予防」「効果判定」など具体的にすることで、観察の意義と優先順位がはっきりします。

| 観察項目 | ポイント | 頻度 |

|---|---|---|

| バイタルサイン | 体温、脈拍、血圧 | 1日3回 |

| 食事摂取量 | %単位で記録 | 毎食後 |

| 排泄パターン | 有無と量 | 排泄ごと |

異常値や変化点は簡潔かつ正確に記録することで、迅速な対応や共有が可能です。

援助計画(T-P):援助内容の具体化と優先順位付け

援助計画(T-P)では、具体的なケア内容とその理由を記載します。患者への直接的な援助(例:移乗介助、清潔ケア、体位変換)や間接的援助(例:環境調整、家族との連携)が含まれます。優先順位を意識し、効果的なタイミングや方法を明示することで、業務効率と安全管理が高まります。

-

援助内容例

- 2時間ごとの体位変換を実施し、褥瘡予防を図る

- 食事前後の口腔ケアにより感染症リスクを軽減

- 排泄時はトイレ誘導と歩行補助を行い転倒予防

-

優先順位付けのポイント

- 生命維持・事故防止に直結する内容から順に記載する

このように具体的かつ目的志向で記載することが重要です。

教育計画(E-P):患者・家族への教育目標と方法論

教育計画(E-P)では、患者や家族が自分で正しい行動を選択できるように導くことが目的です。病状や治療内容、セルフケアの方法、退院後の生活指導など多岐にわたります。教育目標と方法論を明確にし、理解度を確認しながら支援すると効果的です。

| 教育内容 | 目標例 | 方法 |

|---|---|---|

| 食事管理の必要性 | 食塩摂取量を一日6g以下に抑える | 口頭指導・パンフレット |

| 薬の正しい服用方法 | 服薬ミスなく内服できる | 実演・チェックリスト |

| 退院後の生活上の注意点 | 家庭でも転倒予防行動を継続できる | 家族同席指導 |

教育後は質問や不明点の確認を徹底し、繰り返し支援することで知識定着と自立支援を促進します。

看護計画の書き方で陥りがちなミスと改善ポイント

曖昧表現や不適切な用語の回避

看護計画では、曖昧な表現や主観的な用語は避けることが重要です。患者の状態を正確に把握し、具体的かつ客観的な記述を意識しましょう。多くの現場で見られるミスとして、「体調が悪そう」「食欲がないかも」などの不明確な表現があります。これでは情報が伝わりづらく、他スタッフと共有する際の齟齬につながります。

表現の具体例を示したテーブルを活用してください。

| 曖昧な表現 | 適切な記載例 |

|---|---|

| 体調が悪そう | 血圧110/70mmHg、発熱38.2℃、倦怠感を訴える |

| 食欲がないかも | 朝食摂取量0%、昼食20% |

| 歩行が安定しない感じ | 10m歩行時、2回ふらつき・壁につかまる |

主観的な記録は避け、事実・数値を用いた記載を徹底することで、看護記録の質を高めることができます。

優先順位の付け方と重要事項の見極め

看護計画を立てる際は、患者ごとに優先順位を明確にして問題点にアプローチする必要があります。複数の看護問題が抽出された場合でも、症状の重篤度やリスク、患者や家族の希望などを考慮して優先度を客観的に決定しましょう。

押さえておきたい判断基準は以下の通りです。

-

生命維持や安全確保に直結する問題を最優先

-

早急な介入で改善が期待できる事項を次点に

-

生活の質(QOL)向上やセルフケアの自立支援も重視

例えば、「転倒リスク」と「栄養摂取量低下」が両立している場合、まず転倒リスク軽減への援助計画(OP・TP)を優先させ、その後栄養管理へと段階的に対応します。このように、計画ごとに優先順位を設定することで、実践的で無駄のないケアの提供が可能となります。

継続的見直しが不可欠な理由と仕組み作り

看護計画は一度立てたら終わりではなく、患者の状態変化や治療経過に合わせて繰り返し見直すことが求められます。適切な評価と改訂が行われていないまま計画を続けると、患者の現状に合わないケアを続けてしまう恐れがあります。

見直しの流れを整理すると、

- 定期的な観察(OP)と評価(EP)の実施

- 患者状態や日々の変化をもとに記録を精査

- 必要に応じて目標や計画内容を更新

この流れをルーチン化することで、科学的アセスメントに基づいた質の高い看護提供へとつなげられます。また、チーム全体での情報共有・カンファレンスも重要です。計画のPDCAサイクルを意識し、患者中心の実践を日常業務に組み込むことが質の向上につながります。

具体的な症例を用いたO-P・T-P・E-Pの活用事例

転倒・転落リスクに対する看護計画の書き方立案例

転倒・転落リスクの高い患者に対しては、観察計画(O-P)、援助計画(T-P)、教育計画(E-P)を体系的に立てることが重要です。実際の書き方は、OP・TP・EPの視点を明確にしながら具体的なケアを組み立てます。下記に計画例を示します。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| OP(観察計画) | バイタルサイン、歩行時のふらつき、環境の危険因子の有無、起立・移動時の表情や様子 |

| TP(援助計画) | ベッドの高さ調整、歩行補助具の使用、転倒リスクアセスメントの実施、看護師の付き添い |

| EP(教育計画) | 転倒リスクについての説明、ナースコールの使用方法指導、家族への転落予防策の案内 |

ポイント

-

具体的な観察項目を設定して患者状態の変化を素早く把握する

-

安全な環境調整や直接的な援助を通じて事故予防する

-

患者や家族への継続した教育・説明が転倒リスク低減に直結

栄養障害(例:食欲不振)への計画と評価

栄養障害のある患者に対する看護計画は、症状把握から援助・教育・評価まで一貫して細やかな配慮が求められます。下記のようにO-P・T-P・E-P形式で計画を立案できます。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| OP | 体重変動、摂取量、口腔内の状況、嘔気や嘔吐の有無、バイタルサイン |

| TP | 食欲増進のための食事内容工夫、間食の提供、必要時の栄養補助食品の使用、口腔ケアの実施 |

| EP | 食事の重要性と摂取方法、家族への食事介助ポイント説明、食事日誌記録の指導 |

重要な観察ポイント

-

体重や摂取量の推移を継続的に記録することで、早期に問題を把握

-

個別性の高い食事サポートを計画し、患者の好みや生活背景に沿った援助を実施

-

患者と家族への教育が、長期的な改善や再発予防につながる

セルフケア不足に向けた支援計画の具体例

セルフケア能力が低下した患者への看護計画は、現在のADL(日常生活動作)の評価、実施可能な援助、再発防止のための教育が軸になります。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| OP | 日々の清潔保持状況、排泄や食事の自立度、体力・意欲レベル、既往歴の確認 |

| TP | 必要な部分介助、セルフケア手順の指導、排泄や入浴など時間に余裕を持った支援計画 |

| EP | セルフケアのコツや目標設定について、家族へ介助ポイントの説明、モチベーション維持の方法案内 |

押さえておきたい視点

-

現状把握を正確に行い、介助範囲や支援内容を明確化

-

反復指導と励ましにより患者自身の自立意欲を引き出す

-

家族のケア参加を促し、退院後の生活を見据えた説明と支援を実施

それぞれの症例に合った看護計画を立てることで、患者の安全や回復、生活の質向上に大きく寄与します。状況に応じた柔軟な計画と、定期的な見直し・評価が欠かせません。

効果的な看護計画の書き方評価の方法と改善プロセス

SOAP形式を応用した評価記録の書き方

看護計画の評価記録には、SOAP形式を活用することで明確で連携しやすい記載が可能です。SOAPは以下の4要素で構成され、現場での看護記録や計画の評価に幅広く用いられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| S(主観的情報) | 患者や家族の訴え・感情・表現などの主観情報を記録する |

| O(客観的情報) | バイタルサイン、検査値、観察結果などの客観的な事実を記載する |

| A(アセスメント) | 収集した情報に基づき、状態や変化を専門的に評価・考察する |

| P(計画・対応) | 次に取るべき看護計画や実施内容、観察項目の見直しを記述する |

このフォーマットを用いることで、単なる状況報告にとどまらず、看護過程全体の質を高めることができます。特に評価時には、1.観察した事実の根拠を明確に記載、2.達成度や課題の有無を示す、3.今後の具体的な対応策を記すことがポイントです。例として「食事摂取量が増加しており、設定した短期目標が達成できた」といった具体性のある記録が推奨されます。これにより、患者の状態変化と看護の効果を明確にとらえ、適切なケアの継続や転院時の情報共有に役立ちます。

評価結果を基にした再計画の重要性と具体的手順

看護計画の評価後は、結果に応じて柔軟に再計画を立案することが求められます。患者一人ひとりの状態は常に変化するため、現状に合わせた目標設定やケア内容の見直しが欠かせません。

再計画を実施する際の基本手順をリスト化します。

- 評価結果の整理と分析

- 課題や達成度の明確化

- 新たな目標や援助計画の再設定

- 関係職種との情報共有と協働

- 記録・実施・再度評価のサイクルを徹底

このプロセスでは、TP(援助計画)やEP(教育計画)の具体的な改善案を盛り込むことが重要です。例えば、セルフケア不足への対応では「洗面・更衣の自己実施を促す声かけ」や「家族への生活指導強化」など、現状分析を基に具体的で実現可能な計画へと修正します。TPやEPの書き方は患者や家族の現実的な課題解決を意識し、5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)の視点で記述すると精度が高まります。

再計画は患者のQOL向上や自立支援、合併症予防にも直結するため、評価と再立案を一貫して行うことが看護の質の向上に不可欠です。

専門領域・対象別に考える応用的な看護計画の書き方

小児看護計画の書き方特徴と注意点

小児看護計画では、成長発達段階や家族の関わりが重要になります。特に子どもの意思表出が未成熟な場合には、観察の充実と家族との連携を重視して看護目標や問題点を明確化することが求められます。

小児看護計画の特徴的ポイント

-

発達段階に応じた看護目標を設定

-

家族への説明・協力体制の構築が必須

-

子どもの反応や行動観察の徹底

| 項目 | 工夫ポイント |

|---|---|

| OP(観察) | バイタルサインや情緒変化の 詳細記録 |

| TP(援助) | 痛みや不安に合わせたケアの個別化 |

| EP(教育) | 保護者へのケア方法説明・一緒に参加 |

家族を含めた支援計画の作成が、療養環境の最適化や再発防止につながります。

老年看護における計画作成の書き方工夫

老年期は複数の慢性疾患やADL低下などが特徴的です。看護計画ではリスク管理と本人の生活への意欲維持が大切です。加齢変化に着目し、患者本人の自己決定支援やQOL向上を意識しましょう。

老年看護での計画作成の工夫

-

リスクアセスメントの徹底(転倒・褥瘡など)

-

短期・長期目標を具体的かつ現実的に設定

-

残存機能を活用して自己効力感を大切にする

| 項目 | 工夫ポイント |

|---|---|

| OP(観察) | 活動量・食欲・睡眠パターンの細やかなチェック |

| TP(援助) | 補助具利用や環境調整など生活全般の支援 |

| EP(教育) | 患者や家族へセルフケア・再発予防の指導 |

長期間のケアでは利用者との信頼関係を築き、優先順位を柔軟に調整しながら計画をアップデートします。

訪問看護で求められる計画作成の書き方視点

訪問看護では、生活環境や家族構成、地域資源を考慮した支援計画が求められます。限られた時間での観察・援助・教育のバランスが重要となるため、段階的なアセスメントと課題抽出が不可欠です。

訪問看護計画の特徴

-

環境アセスメント(住宅・福祉用具・家庭の役割分担)

-

利用者目線の自立支援および家族サポート

-

多職種連携を意識したケア記録・計画化

| 項目 | 工夫ポイント |

|---|---|

| OP(観察) | バイタル・生活リズム・家族サポート状況の把握 |

| TP(援助) | 訪問ごとの生活支援・健康管理の具体的提案 |

| EP(教育) | 家族・本人向けに転倒予防や機器使用説明 |

利用者の変化や家族の要望に応じて柔軟な看護計画を実施することが、より質の高い在宅ケアにつながります。

効率的に使える看護計画の書き方テンプレート・書式・ツール紹介

看護計画の書き方基本テンプレート活用法

看護計画は、患者に合った適切なケアを継続的かつ効率的に実践するため、標準化されたテンプレートを活用することで質を大きく向上できます。一般的なテンプレートは、以下の項目で構成されています。これらの項目をもれなく記載することで、的確なアセスメントや目標設定、援助内容の記載がスムーズになります。

| 区分 | 内容 | ポイント例 |

|---|---|---|

| 診断名(看護問題) | 患者の主な健康課題や診断名を記載 | 「活動耐性低下」「セルフケア不足」など具体的に書く |

| 看護目標 | 達成すべき状態を具体的に設定(短期・長期) | 「24時間以内に体温上昇がみられない」など明確な指標 |

| OP(観察計画) | 患者状態・バイタル・症状の観察項目 | 「体温・血圧・食事摂取量の変化」など数値で記載 |

| TP(援助計画) | 看護師が実施する対応・ケア内容 | 「安全な移動の援助」「清拭」など行動を明確に記す |

| EP(教育計画) | 患者や家族への指導内容 | 「食事や服薬の管理方法を説明」など具体的に記載 |

| 評価 | 計画の達成度や再評価内容 | 目標の到達度を具体的なデータとともに記す |

ポイント

-

強調しておきたいのは、テンプレート利用で情報の抜け漏れを防ぎ、誰もが短時間でわかりやすく記録できることです。

-

記載には5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識すると、より具体的な看護計画となります。

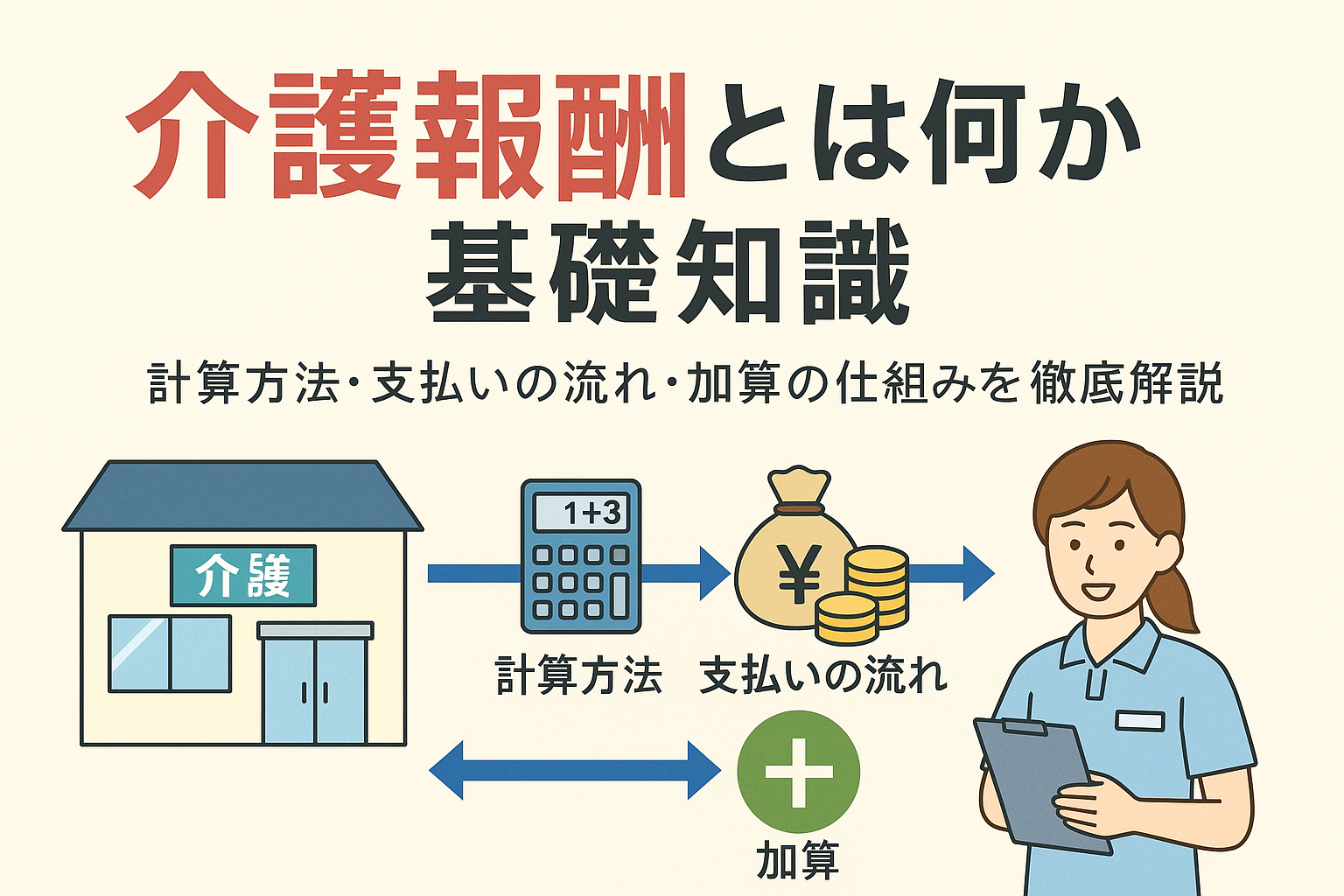

ICTツール・AIを活用した看護計画の書き方作成支援

近年、看護記録の質と効率化を両立させるために、ICTツールやAIの導入が進んでいます。看護計画作成をサポートするクラウド型システムや専用アプリは、情報の標準化やデータ連携、入力ミスの削減に役立ちます。

| ツール・システム名 | 主な機能 | 活用メリット |

|---|---|---|

| 電子カルテ(EHR) | テンプレート選択・自動補完 | 情報の統一・転記ミス防止 |

| 看護計画支援ソフト | TP/OP/EP別ガイド機能、例文提示 | 初心者や看護学生も安心、時短にも貢献 |

| AI記録支援 | 入力内容の自動チェック・学習支援 | 漏れやミスを防ぎ効率化 |

利点一覧

-

強調したいのは、ICT活用によるダブルチェック機能やサジェスト機能。例えばメニューから症状や診断を選ぶだけで、最適なOP、TP、EPが自動提案され、誰もが高品質な計画作成を実現できます。

-

ペーパレス化で情報共有も格段にスムーズになり、複数の看護師間で患者の状態を的確に把握できます。

-

将来はAIによる自動評価やエビデンスに基づいたプラン提案も期待されており、日々の業務負荷軽減と看護の質向上に直結します。

ツール選定時は、職場環境との互換性や登録看護師数、カスタマイズ性なども事前に十分比較検討しましょう。しっかりと活用することで、患者一人ひとりのケアがより質高く、安全に提供できます。

看護計画の書き方基礎から応用までのQ&A形式よくある質問集

看護計画の書き方作成時の記載基準や用語の疑問

看護計画作成時は、基本構造である主観的情報(S)、客観的情報(O)、アセスメント(A)、計画(P)を押さえることが重要です。OP(観察計画/Observation Plan)、TP(援助計画/Treatment Plan)、EP(教育計画/Education Plan)は、計画(P)の具体項目です。

| 用語 | 意味 | 内容例 |

|---|---|---|

| OP | 観察計画(Observation Plan) | バイタルサイン、皮膚状態の確認 |

| TP | 援助計画(Treatment Plan) | 食事の介助、排泄ケア |

| EP | 教育計画(Education Plan) | 退院指導、生活指導 |

書く際の3つの基準

- 客観的・具体的に記載する

- 5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)を意識する

- 言葉は簡潔かつ統一する

特に略語や専門語は現場のルールに合わせて使用し、誰が見ても理解できる内容を目指してください。

具体例が知りたいケース別質問

看護計画を立てる際は、患者状態に応じて観察・援助・教育を組み立てることが重要です。代表的な症状や課題に対する例を紹介します。

| 看護問題 | OP(観察) | TP(援助) | EP(教育) |

|---|---|---|---|

| セルフケア不足 | 食事摂取量・ADL状態の確認 | 体位変換、部分介助 | 生活リズムの整え方指導 |

| 知識不足 | 病気理解度・指示内容の確認 | 投薬方法の説明 | 退院後の自己管理法資料提供 |

| 活動耐性低下 | 呼吸状態・歩行時バイタルサイン確認 | 歩行時の付き添い、休息の確保 | 症状悪化時の対応方法説明 |

このように患者ごとに内容をカスタマイズすることで、より個別性の高いケアが実現します。

評価や再計画のタイミングについての質問

看護計画の評価と再計画は、患者の状態変化を適切に把握し、目標達成度を確認するために不可欠です。一般的には以下のタイミングが推奨されます。

-

定期評価:毎シフトごと、業務終了時、カンファレンス時

-

状態変化時:バイタルサインや症状に変化が見られた場合

-

中間評価:長期目標・短期目標の中間時期や退院調整時

評価時のチェックポイント

-

看護目標は達成できているか

-

初期に立てたOP・TP・EPが適切だったか

-

必要に応じて計画の見直しや目標の再設定を行う

適切な評価と見直しは、質の高い看護実践につながります。

看護診断の選び方や優先順位付けに関する疑問

看護診断選定の際は、患者の安全や生命に関わる問題・ADLへの影響が大きい問題など、優先順位を明確にすることが重要です。情報収集後、次の基準で判断します。

-

生命・安全へのリスクが高いものを優先

-

患者本人の希望や目標も尊重

-

NANDA分類や病棟マニュアルを活用

優先順位の例

- 呼吸困難(即時対応)

- 転倒リスク(環境整備の強化)

- 疼痛管理(鎮痛・快適さの確保)

この選定は、観察項目・援助計画・教育計画すべてのベースとなります。

学生・新人看護師が抱きやすい課題の解説

学生や新人看護師は「何を書けばいいか分からない」「計画が抽象的になりやすい」などの課題を抱えがちです。下記ポイントを意識すると効率的です。

-

実際の患者情報から考える:抽象的な表現ではなく観察できる具体像を記述

-

ゴールを明確に持つ:看護目標や評価指標(EP)を具体的に設定

-

参考になるリストや例を活用:看護問題一覧、短期目標例などを参照する

また、多職種との連携や経験豊富なスタッフへの相談も、不安解消や成長に役立ちます。実践と振り返りを重ねることで確実にスキルアップが可能です。

現場で求められる看護計画の書き方進化と今後の課題

科学的根拠に基づく看護(EBN)の実装状況

現場の看護計画では、科学的根拠に基づく看護(Evidence-Based Nursing:EBN)の重要性が高まっています。EBNを導入することで、患者それぞれの状態や診断に基づいた最適なケアが計画可能になり、看護目標の達成や問題解決に直結します。特に以下の観点が重視されています。

-

最新の研究やガイドラインを参照した計画作成

-

個別性と再現性を確保する評価・根拠の明示

-

現場で実施可能な範囲と現実的目標設定

今では、症状や生活状況の多様化に合わせて観察計画・援助計画・教育計画(OP/TP/EP)を根拠ある内容で詳細に記載することが主流です。具体例としては、食事・水分摂取量の管理や、活動耐性低下といった患者状態に応じた指標設定が挙げられます。

多職種連携に不可欠な計画の共有と情報伝達

看護計画は看護師だけでなく医師、リハビリ、栄養士、薬剤師など多職種連携の要です。情報共有の徹底には計画フォーマットの統一や記載内容の明確化がポイントとなります。

以下の表では、現場での多職種連携に求められるポイントをまとめています。

| 共有内容 | 具体的な工夫 | 効果 |

|---|---|---|

| 患者情報 | 主観・客観情報(NANDA等) | チーム全体で現状把握 |

| 目標・指標 | 5W1Hで明示 | 役割分担と進捗確認が容易 |

| 実施内容 | 達成度・変更履歴の記載 | 調整・再検討がスムーズ |

これにより、治療や退院支援などの流れの中で、看護計画が中心的役割を果たし、質の高い医療連携が実現します。優先順位づけや評価の記載も多職種協働には欠かせません。

災害看護や感染対策を踏まえた計画の書き方アップデート必要性

近年、災害や感染症対策など予測不可能な状況に対応するため、看護計画の書き方そのものが見直されています。災害看護では「安全確保」「情報収集」「限られた資源でのケア」を明確な手順で示すことが求められます。

感染対策を考慮する場合は、個人防護具の使用法や隔離の実施方法の明記、また患者や家族、スタッフへの指導内容も教育計画に盛り込む必要があります。

-

災害重大時の迅速な計画見直し

-

感染伝播予防の具体的なケア内容

-

患者と家族の不安軽減や情報提供の記載

このようなアップデートで、現場の看護師があらゆる事態に柔軟かつ的確に対応できるようになり、患者の安全や治療成果の向上につながっています。今後も現場ニーズに合わせて計画書の内容や書き方の進化が求められています。